近日,国际能源领域顶尖学术期刊Energy & Environmental Science在线发表了我院余芳教授等人合作的学术论文“Visualizing dynamic competitive reconstruction of trimetallic hybrid catalysts for stable hybrid water electrolysis at large current density”。近三年来,氢能量子催化团队在电解水/小分子氧化辅助制氢领域取得了系列创新性研究成果,主要发表在物理学科自然指数(Nature Index)或能源领域顶级期刊上:Energy Environ.Sci.2025, DOI: 10.1039/D5EE00172B;Nano Lett.2025,25, 9221;Energy Environ.Sci.2025,18, 1320;Adv. Funct. Mater.2025,35,2419609;Adv. Mater.2024,36, 2405852;Adv. Mater.2024,36, 2305685(ESI高被引);ACS Nano2023,17, 1681(ESI高被引);Adv. Funct. Mater.2023,33, 2209465,授权中国发明专利6项,获批横向课题1项。

近年来,全球能源危机与环境污染日益加剧,促使人们寻求绿色可持续能源方案。其中,电解水制氢因其清洁高效被广泛关注。然而,传统碱性电解水制氢面临析氢反应与析氧反应缓慢动力学的双重挑战使得理论最小电位高达1.23 V,同时还需要极其优秀的催化剂来克服额外产生的过电位,造成能量转换效率低,用电成本高昂。此外,贵金属基催化剂虽然活性优异,但其稀缺性和高成本限制了大规模应用。因此,如何有效设计和研发价格低廉、储量丰富且性能优异的非贵金属析氧催化剂是降低能耗的一个关键因素,其中金属氧化物、氮化物、磷化物等材料已被报道具有优良的析氢或析氧性能,尤其第一过渡系元素(铁、钴、镍)化合物在碱性环境具有优异的析氢、析氧双功能特性。另外,为突破析氧反应带来的高能耗瓶颈,我们有必要寻找新的阳极氧化反应来绕过析氧反应固有的高热力学能垒,创建低能耗和高经济价值的新型电化学制氢体系。其中甘油氧化反应近年来逐渐成为研究重点,这得益于所使用的甘油分子本身易氧化导致反应所需的理论最小电位仅为0.69 V,远小于析氧反应的1.23 V,并且甘油在国际上已供大于求,价格低廉,特别是其氧化产物是具有更高经济价值(如甲酸、乙醇酸等),使其成为替代阳极析氧反应的有力候选方案。近年来,氢能量子催化团队专注于富铁基电催化材料,致力于发展高性能的富铁异质结催化材料来解决镍或钴基材料在大电流的低催化活性和长时间稳定性,从而促进相关技术产业化。团队率先在包含美国科学院院刊PNAS在内的国际知名期刊上报道了一系列高活性且在大电流下性能稳定的富铁析氧催化剂或双功能催化剂(Nat. Commun.2018,9, 2551;PNAS2017,114, 5607;Energy Environ. Sci.2018,11, 2858),这为各种富铁基异质结催化剂的有效合成积累了经验。尽管近年来人们在甘油辅助制氢电催化剂方面取得了很大进展,但多数研究仍然聚焦于贵金属催化剂,而对高效的非贵金属催化剂开发相对滞后。除此之外,甘油氧化过程仍然受到其竞争性析氧反应的严重制约,导致多数研究在催化剂的选择上偏向选择弱析氧反应的材料来尽量削弱竞争性反应的影响,这就导致这些催化剂在大电流密度下的不稳定、效率低以及氧化产物的选择性低等问题。

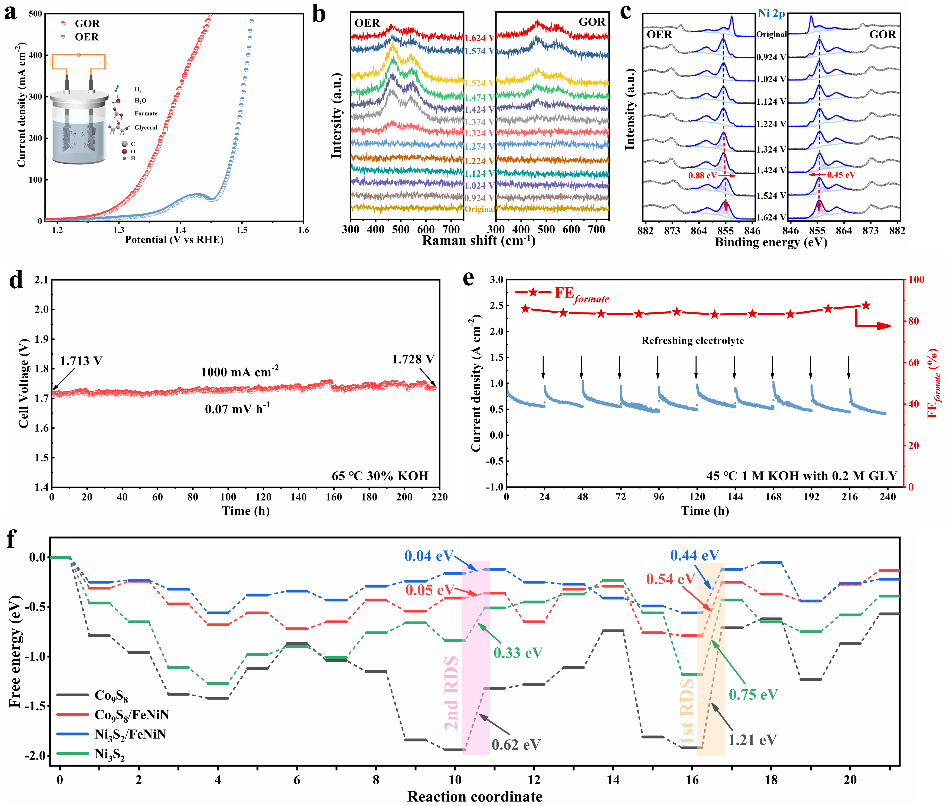

针对上述问题,该团队报告了一种分级三相异质结催化剂(Ni3S2/Co9S8/FeNiN),该催化剂由双金属氮化物纳米颗粒原位锚定在具有多级界面和多功能金属位点的两相金属硫化物上,在300 mA cm-2的电流密度下具有1.502 V(析氧反应)和1.393 V(甘油电氧化反应)的超低电势。令人印象深刻的是,有/无甘油辅助时,由该催化剂所组装的膜电极组件电解槽可以在1000 mA cm-2的工业级电流密度下分别稳定240/215小时,槽电压衰减可忽略不计,并且制取甲酸的平均法拉第效率为85.0%,证明了其在接近工业条件下对传统和混合水电解的出色耐久性。另外,通过准原位X射线光电子能谱研究等技术揭示了低电位OH*参与的直接氧化和高电位下羟基氧化物参与的间接氧化的综合电氧化机制。理论计算表明双异质界面促进了OH-和甘油的吸附过程,有利于甲酸盐生产所需的氢化/氧化步骤。这项研究首次在单一催化剂中实现了优异的析氧反应和甘油电氧化性能,为通过不同的电化学反应途径生产绿氢提供了一种可行的方案。

我院23级博士生章勇、21级博士生廖礼玲为论文的共同第一作者,余芳教授、周海青教授、张燕副教授为本论文的共同通讯作者,湖南师范大学为论文的第一通讯单位。该工作获得了国家高层次青年人才项目、国家自然科学基金面上项目、青年项目以及湖南省首批揭榜挂帅项目等基金的资助。

论文及媒体报道链接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ee/d5ee00172b

https://mp.weixin.qq.com/s/sGol_lZMjNM7disRSrlXHg

https://mp.weixin.qq.com/s/3M-D3x6PepUwZM-YM70l5A

https://mp.weixin.qq.com/s/6I1OsUuxIkjYT2f_Zas9cA

一审:周海青

二审:贺兵香

三审:廖洁桥

当前位置:

当前位置: